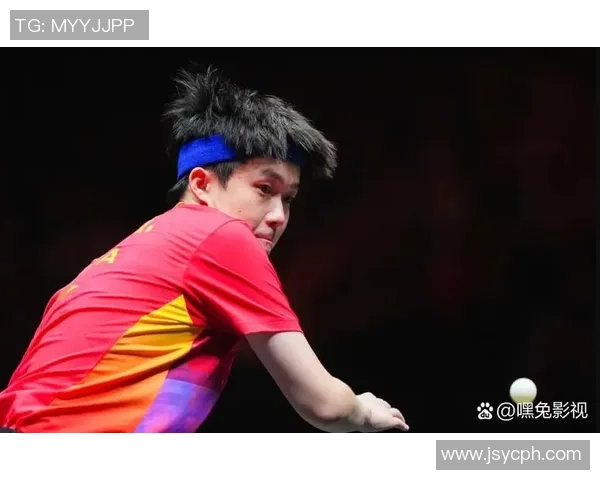

王楚钦一日三战全胜,汗水与荣耀交织的年轻传奇

一三战,王者之路的淬炼

当“王楚钦一三战全胜”的消息在体育迷的朋友圈中刷屏时,无数人都在为这位年轻的运动员喝彩。在耀眼的“三胜”背后,隐藏的是常人难以想象的汗水、坚持与超乎寻常的意志力。这不仅仅是一场比赛的胜利,更是对身体极限、心理韧性的一次深度考验,是年轻王者在成长道路上留下的深刻印记。

清晨的露珠还未完全蒸发,赛场就已经灯火通明。王楚钦的第一个对手,带着对胜利的渴望,严阵以待。比赛伊始,双方你来我往,每一次扣杀,每一次搓接,都牵动着全场的神经。王楚钦凭借着他那标志性的快速搏杀和精准落点,稳扎稳打,逐渐占据上风。每一场比赛的胜利都不是凭空而来的。

在每一个回合的胶着中,在每一次搏杀的背后,都凝聚着他无数次的训练,无数次的跌倒与爬起。第一场比赛的胜利,是他为今天这场“硬仗”打下的坚实基础,也是对对手的有力回击,更是对自己状态的初步肯定。

短暂的休整过后,挑战并没有结束。紧接着的第二场比赛,对手同样实力不俗,比赛的强度和压力也随之陡增。汗水浸湿了球衣,每一次呼吸都带着灼热的空气,身体的疲惫感开始悄悄侵袭。但王楚钦并没有因此而放慢脚步,他的眼神依旧坚定,每一次的挥拍都充满了力量。

他知道,在职业赛场上,稍有松懈就可能前功尽弃。他运用着自己成熟的技术,巧妙地调整着战术,时而凶猛如虎,时而细腻如丝,将比赛牢牢地掌握在自己手中。观众席上,掌声此起彼伏,每一声都像是为他注入的强心剂。第二场比赛的胜利,是对他稳定发挥的褒奖,更是对他身体和心理承受能力的双重考验。

一天之内,三场硬仗,对于任何一名运动员来说,都是巨大的挑战。尤其是对于年轻的王楚钦,这不仅仅是体能的消耗,更是精神上的磨砺。当他站上第三场比赛的赛场时,身体的疲惫感已经到达了一个新的高度。肌肉的酸痛,体力的透支,都成为了无声的敌人。他没有退缩,也没有抱怨。

在赛后的采访中,他坦言“有点累”,这四个字朴实无华,却道出了他内心的真实感受,也赢得了更多人的理解与尊重。

正是这份“累”,让他的胜利显得更加弥足珍贵。它并非轻松的碾压,而是克服困难、超越自我的证明。在第三场比赛中,即使体力有所下降,他依然凭借着丰富的比赛经验、扎实的技战术功底以及强大的心理素质,与对手展开了殊死搏斗。每一次的救球,每一次的反击,都充满了不屈的斗志。

最终,他凭借着顽强的拼搏精神,再次赢得了比赛的胜利,以一三胜的完美姿态,为今天的征程画上了圆满的句号。

这一天,王楚钦不仅仅是在与对手较量,更是在与自己的极限对话。他用汗水浇灌着胜利的花朵,用坚韧书写着年轻的传奇。这场“一三战全胜”的经历,将成为他职业生涯中宝贵的财富,不仅提升了他的排名,更重要的是,它将极大地增强他的自信心和比赛经验,为他未来的道路铺平了道路,也让我们更加期待这位年轻选手在未来的赛场上,能带来更多的惊喜与辉煌。

他的成长,是中国乒乓球蓬勃发展的缩影,更是中国体育精神的生动体现。

疲惫中的坚持,荣耀背后的思考 “有点累”,王楚钦在赛后坦言的这四个字,如同一面镜子,映照出顶级竞技体育的残酷与真实。它没有华丽的辞藻,没有刻意的包装,只有运动员最本真伟德官网的感受。而正是这份“累”,让这场“一三战全胜”的胜利,显得更加沉甸甸,更加令人动容。它让我们看到了年轻一代运动员的担当与成长,也引发了我们对竞技体育背后更多维度的思考。

在信息爆炸的时代,我们习惯于看到成功的光鲜亮丽,却常常忽略了成功背后付出的巨大代价。王楚钦的“累”,是对身体极限的挑战,是对体能的无情消耗。高强度的比赛,密集的赛程,对于任何运动员来说都是一场严峻的考验。每一次的训练,每一次的比赛,都是在与自己的身体进行一场持久的拉锯战。

他所承受的,不仅仅是技术上的压力,更是身体上的疲惫与伤病的风险。这份“累”,是他在赛场上每一次全力以赴的证明,是他在无数个夜里挥洒汗水的积累。

而这份“累”,更深层次地揭示了竞技体育的另一面——心理的磨砺。一三战,意味着连续面对不同的对手,承受不同的战术布置,以及持续的精神压力。每一场比赛,都可能是一场意志力的较量。从第一场的稳扎稳打,到第二场的咬牙坚持,再到第三场的极限爆发,王楚钦在这几场比赛中,不仅是在与对手斗智斗勇,更是在与自己的心理进行搏斗。

战胜对手容易,但战胜内心的疲惫、焦虑和自我怀疑,却是一项更加艰巨的任务。他的“累”,也是一种精神的透支,是他用强大的意志力,一点点地将疲惫感压制下去,将专注力保持到最后一刻的体现。

“有点累”的坦言,也展现了王楚钦作为一名年轻运动员的真实与成熟。他没有刻意地去掩饰自己的疲惫,而是用一种坦诚的态度面对。这种坦诚,恰恰是他走向成熟的标志。他不再是那个需要过多包装的“偶像”,而是一个在赛场上不断成长、不断学习的“战士”。这份坦诚,不仅让球迷看到了他可爱的一面,更赢得了人们对他实力的认可和对他未来的期待。

他明白,荣耀并非唾手可得,而是需要用汗水和坚持去换取。

这场“一三战全胜”的经历,对于王楚钦来说,无疑是一次宝贵的财富。它不仅体现在技术层面的进步,更在于他在这过程中所积累的比赛经验和心理韧性。当他在未来的赛场上再次遇到困难时,他会想起今天,想起自己是如何克服疲惫,如何战胜对手的。这份记忆,将成为他最坚实的后盾。

更进一步地说,王楚钦的胜利,也折射出中国乒乓球后备力量的强大。一代又一代的优秀运动员,在传承着中国乒乓球的辉煌。王楚钦的崛起,并非偶然,而是国家队系统培养、科学训练以及强大教练团队共同作用的结果。他身上体现出的,不仅是个人的天赋与努力,更是中国乒乓球这艘巨轮,不断向前发展的强大动力。

“王楚钦一三战全胜坦言有点累”,这句看似简单的话语,背后蕴含了太多值得我们去品味的内容。它提醒我们,成功从来不是轻松的,荣耀的背后,是无数的汗水与泪水;它让我们看到了年轻一代的坚韧与担当,也让我们对中国乒乓球的未来充满了信心。这位年轻的王者,在疲惫中继续前行,他的故事,还在继续书写,而我们,已经迫不及待地想要看到他接下来的精彩表现。